Le modèle de Réponse à l’Intervention consiste en une organisation des services scolaires visant à prévenir et prendre en charge les difficultés/troubles d’apprentissage selon une intensification progressive des interventions. Cet article présente les caractéristiques principales de ce modèle, les rôles que peuvent y jouer les logopédistes et les différents settings proposés.

Le trouble spécifique d’apprentissage, avec les déficits en lecture, en production écrite et en mathématiques qui peuvent se manifester, se situe à la croisée des champs de la logopédie et de l’école. Depuis une vingtaine d’années, dans l’optique d’une meilleure prévention et prise en charge des difficultés/troubles d’apprentissage à l’école, se propage le modèle d’organisation scolaire dit de Réponse à l’Intervention. Celui-ci préconise de maximiser la réussite de tou.te.s les élèves, et plus particulièrement des élèves les plus vulnérables, en recourant à des pratiques d’enseignement dont l’efficacité a été démontrée par la recherche et en évaluant régulièrement les progrès des élèves sur la base de données objectives de manière à intensifier sans tarder les interventions à l’intention des élèves ne progressant pas de la manière attendue (Fuchs & Fuchs, 2006).

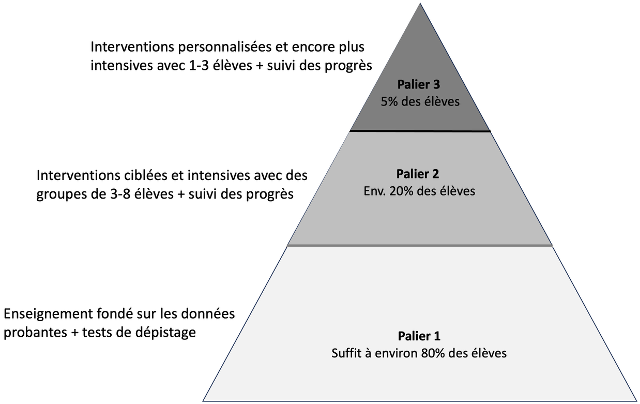

Concrètement, le recours à des pratiques pédagogiques fondées sur les données probantes dès l’enseignement collectif (palier 1) suffit généralement à ce qu’environ 80% des élèves réalisent les apprentissages visés. L’environ 20% des élèves pour lesquels des tests brefs (de quelques minutes) et réguliers (environ 3 fois par année) montrent que ce n’est pas le cas se voient offrir rapidement des interventions dites de palier 2. Celles-ci prennent généralement la forme de 3-4 séances de 20-30 minutes par semaine durant 5 à 16 semaines avec des groupes de 3-8 élèves ayant des besoins similaires. Elles peuvent être menées par des enseignant.e.s régulier.ère.s ou par des assistant.e.s à l’enseignement formé.e.s et disposant de programmes structurés. Environ trois-quarts de ces élèves progressent suffisamment à l’aide de ce soutien, laissant environ 5% des élèves nécessitant des interventions encore plus intensives, dites de palier 3 (4-5 séances de 45-60 minutes par semaine durant plus de 16 semaines) (de Chambrier & Dierendonck, 2022). Celles-ci sont souvent menées en individuel mais peuvent regrouper jusqu’à trois élèves, et sont conduites par des professionnel.le.s spécialisé.e.s (logopédistes, enseignant.e.s spécialisé.e.s…) étant donné le degré de sévérité des difficultés rencontrées et l’individualisation des interventions préconisées à ce niveau (Desrochers, 2021) (cf. figure 1).

Ce modèle est né aux USA au début des années 2000, sous l’impulsion des chercheur.e.s impliqué.e.s dans l’initiative Reading First. Ce modèle était proposé à la base comme un moyen de mieux identifier les élèves ayant un trouble d’apprentissage en lecture par rapport aux élèves qui nécessitaient « simplement » un enseignement plus systématique et explicite en la matière. Il se proposait ainsi d’une part de remplacer le critère de discrépance (constat d’un écart significatif entre les performances en lecture et le niveau intellectuel général) qui revenait souvent à retarder l’octroi d’aides plus ciblées, amenant certains auteurs à surnommer ce modèle l’« attente de l’échec avant d’agir » (« wait-to-fail model », Brown-Chidsey, 2007). D’autre part, il s’agissait aussi de prendre en considération la qualité de l’enseignement dispensé avant de poser un diagnostic de trouble spécifique d’apprentissage, étant entendu comme intrinsèque à l’enfant. Selon les pionnier.ère.s de ce modèle, les troubles d’apprentissage étaient devenus à ce moment-là victimes de leur succès (Fuchs & Fuchs, 2006), alors que la majorité des mauvais.es lecteur.rice.s étaient plutôt victimes d’un trouble de l’enseignement (Vellutino et al., 1996). Rappelons qu’à ce moment, la méta-analyse du National Reading Panel (NRP, 2000) soulignait l’importance d’enseigner aux élèves à décoder, contrairement à ce que préconisait l’approche Whole Language (lecture globale). Toutefois, si ce modèle est né dans ce contexte de meilleure identification des élèves à risque de dyslexie, il s’est depuis largement élargi. Il comprend désormais d’autres domaines d’apprentissage, comme celui des mathématiques, et porte sur tous les degrés de la scolarité. Depuis quelques années, il tend à être remplacé par le Système dit de Soutien à Paliers Multiples (SSPM). Celui-ci inclue également la dimension des apprentissages socio-émotionnels et comportementaux et met davantage l’accent sur une culture de développement professionnel, de mobilisation et de coopération de toute l’équipe éducative au sein des écoles pour maximiser la réussite de tou.te.s les élèves dès le palier 1 (Burns et al., 2016).

Les bénéfices des modèles RàI/SSPM sont étayés par de très nombreuses recherches.

Il a par exemple été mis en évidence qu’ils permettent d’augmenter les performances scolaires des élèves, notamment des élèves en difficulté, jusqu’à réduire le pourcentage d’enfants diagnostiqués comme ayant un trouble d’apprentissage de 6 à 2-3% (Burns et al., 2005 ; VanDerHeyden et al., 2007). Des avantages ont également été rapportés au niveau des pratiques des enseignant.e.s, qui rapportent plus de différenciation dans leur enseignement et plus de collaborations interprofessionnelles. Ces cadres de référence ont aussi démultiplié les ressources disponibles pour améliorer la réussite des élèves, que ce soit en termes de recherches (études contrôlées randomisées, méta-analyses) ou de programmes validés scientifiquement. Relevons que certaines critiques leur sont également adressées. D’une part, les spécialistes des troubles d’apprentissage rappellent qu’il vaut parfois mieux ne pas attendre l’échec au palier 1 et 2 pour donner accès à une intervention de palier 3 (Al-Otaiba et al., 2014). Les enfants qui ne répondent pas bien aux interventions de palier 1 et 2 sont généralement identifiables à travers leurs scores très bas dès les premières mesures (Tran et al., 2011) et bénéficient davantage d’un palier 3 commençant d’emblée. D’autres critiques de ces modèles concernent plutôt le nombre et le type d’évaluations qu’ils incluent, avec notamment les risques d’observer une réduction des pratiques enseignantes à des pratiques de type « teaching-to-the-test ». Ces modèles posent également de nombreuses questions quant à leur implémentation concrète. La recommandation de recourir à des pratiques dont l’efficacité a été démontrée par la recherche renvoie actuellement à des recommandations très vastes entre d’une part les « bonnes pratiques » pour les domaines que sont la littératie et la numératie, et d’autre part des recommandations plus transversales relevant de la gestion de classe, de la bonne utilisation du temps scolaire ou de la différenciation pédagogique. Enfin, le temps requis pour les interventions de palier 2 et 3, pour les tests à effectuer et pour le développement professionnel des équipes éducatives occasionnent des challenges de faisabilité pour les écoles et supposent une réorganisation scolaire à envisager à moyen terme (de Chambrier & Dierendonck, 2022).

Rôle des logopédistes dans les modèles RàI/SSPM

Cette réorganisation au sein des équipes éducatives fait d’ailleurs partie des conditions d’efficacité de ces modèles et concerne en cela les logopédistes travaillant en milieu scolaire. Dans une approche RàI/SSPM, les logopédistes peuvent être amené.e.s à intervenir aux différents paliers (Ebbels et al., 2019 ; Lefèbvre, 2021). Au palier 1, il.elle.s peuvent collaborer avec les enseignant.e.s titulaires pour les soutenir dans la différenciation pédagogique requise dès ce niveau, notamment à l’intention des élèves peu à l’aise en langage oral et écrit. Il.elles peuvent également animer ou co-animer des activités langagières dans les classes, ne serait-ce que provisoirement dans l’idée que les enseignant.e.s puissent à terme mener ces interventions eux.elles-mêmes. Toujours au palier 1, les logopédistes peuvent également proposer de la guidance parentale et contribuer au choix et au déploiement des tests d’identification des élèves à risque. Au palier 2, les logopédistes peuvent participer au choix des interventions, à la formation des intervenant.e.s à ce niveau, aux mesures de suivi des progrès des élèves, ou encore mener les interventions eux.elles-mêmes, notamment pour des élèves ayant déjà un trouble de la communication. Le palier 3 des modèles RàI/SSPM est relativement proche des pratiques habituelles des logopédistes. Les interventions à ce niveau se déclinent généralement en des aides directes, c’est-à-dire les traitements que les logopédistes assurent eux.elles-mêmes auprès des enfants, ou en aides indirectes, c’est-à-dire des conseils qu’il.elle.s peuvent donner aux enseignant.e.s régulier.ère.s et spécialisé.e.s, aux aides à l’enseignement ou aux parents. Il.elle.s peuvent également contribuer aux décisions à prendre au sujet des aménagements ou adaptations nécessaires pour permettre aux élèves ayant des difficultés bien avérées de profiter du palier 1, en participant par exemple à l’établissement des projets pédagogiques individualisés. Il.elle.s sont également amené.e.s à faire, comme il.elle.s en ont l’habitude, des évaluations approfondies des forces et faiblesses des élèves ne progressant pas de manière satisfaisante malgré les interventions des paliers précédents, ce afin de cibler avec précision les besoins de ces élèves. Par ailleurs, pour atteindre l’intensité des interventions requises au palier 3, les logopédistes travaillant dans une telle approche peuvent collaborer de manière étroite avec d’autres intervenant.e.s scolaires pour que des activités similaires soient menées dans différents contextes. Par exemple, dans l’étude de Acosta-Rodríguez et al. (2020), ayant mis l’accent sur la construction de la phrase auprès d’élèves de 5 ans présentant un trouble du langage, les élèves étaient incités à faire de la concaténation de phrases sur la base d’images à décrire, quatre fois par semaine en classe et une fois par semaine en petits groupes en logopédie. Dans une telle approche, les logopédistes peuvent ainsi jouer un rôle relativement important au sein des équipes RàI/SSPM qui sont généralement déployées dans les établissements scolaires et qui se chargent des différentes décisions à prendre, que ce soit au sujet des interventions à mettre en œuvre ou du suivi des progrès des élèves dans une optique d’évaluation dynamique.

Ainsi, si une bonne partie des rôles que sont amené.e.s à jouer les logopédistes dans ces modèles ressemblent à ce qui se fait déjà, d’autres seraient à développer dans des équipes pluriprofessionnelles souhaitant mettre en œuvre ce genre de démarches.

Des changements de ce type seraient eux aussi à envisager sur le moyen terme, pour favoriser de bonnes conditions d’implémentation de ces modèles. Une connaissance approfondie des composantes essentielles de ces modèles ainsi qu’une adhésion à celles-ci de la part des professionnel.le.s concerné.e.s sont premièrement requises. Il en va plus globalement de valeurs partagées au sein des établissements, telle que la recherche de la réussite de tous les élèves. Notamment, un haut degré de collaboration entre les acteur.rice.s de l’école est de mise et nécessite aussi une adhésion de chacun.e à ce principe. Un leadership pédagogique fort de la part de la direction d’établissement est également nécessaire, que ce soit pour orienter le travail des équipes en ce sens, pour dégager le temps de concertation inhérent à ces approches, ou pour organiser la formation continue des équipes éducatives (Desrochers, 2021). Ces modèles vont par ailleurs également de pair avec un certain nombre de ressources (tests pour le dépistage et le suivi des progrès, programmes d’intervention validés, programmes de développement professionnel, etc.) qu’il reste à développer pour nos contextes.

Settings de groupes dans les modèles RàI/SSPM

Une composante importante de ces modèles RàI/SSPM est donc la mise en place de petits groupes d’élèves dont les besoins sont similaires. Les données sur la comparaison entre l’efficacité du travail en individuel ou en petits groupes ne sont pas toutes concordantes. Certaines méta-analyses montrent que les effets sont plus importants en individuel (0.41) qu’en petits groupes (0.24) (Neitzel et al., 2021) alors que d’autres mettent en évidence que le travail en petits groupes impacte plus positivement les effets des interventions que le travail en individuel (Jitendra et al., 2021) et qu’il est plus motivant pour les élèves (Wanzek et al., 2018). Le moment auquel le travail en individuel a lieu n’est très probablement pas anodin, puisque lorsqu’il intervient au palier 3, auprès d’élèves n’ayant pas progressé de manière satisfaisante malgré des paliers 1 et 2 de bonne qualité, une faiblesse des effets du palier 3 peut provenir des caractéristiques des élèves à ce stade, souvent qualifiés de peu voire non-répondant.e.s.

Le travail en groupes d’élèves tel qu’il est conçu au palier 2, c’est-à-dire tôt dans la scolarité et se focalisant sur des apprentissages particulièrement importants, semble clairement valoir la peine d’être développé dans nos régions. Ce « simple » travail de reprise des apprentissages particulièrement importants en petits groupes permet à de nombreux.euses élèves à risque de les intégrer, du fait d’être plus sollicité.e.s et engagé.e.s dans les activités, d’avoir plus d’opportunités de pratiquer ces apprentissages et de bénéficier de feedbacks réguliers de la part d’un.e adulte. A ce palier, les études sur l’impact de la taille des groupes sur les progrès des élèves ne sont pas non plus très consistants. A noter d’abord que si des données rapportent des groupes pouvant aller jusqu’à 8 voire 10 élèves (Jitendra et al., 2021), les recherches expérimentales en incluent rarement plus de 5. Certaines études ayant comparé l’effet de groupes de 2-3 élèves par rapport à ceux de 4-5 n’ont pas montré de différence significative entre ces modalités malgré des opportunités de réponses plus nombreuses dans les plus petits groupes (Clarke et al., 2017 ; Doabler et al., 2019), alors que d’autres études ont mis en évidence des effets plus importants (Ebbels et al., 2019 ; Wanzek & Vaughn, 2007) ou des tendances à des effets plus importants pour les plus petits groupes (Wanzek et al., 2016). Enfin, les quelques données s’étant intéressées à la composition des groupes ont mis en évidence des effets plus importants lorsque les groupes d’élèves sont homogènes (Sutherland et al., 2023).

Conclusion

Les différentes données dont on dispose actuellement sur les modèles RàI/SSPM mettent en évidence qu’une partie en tout cas de leurs caractéristiques mériteraient d’être davantage étudiées dans nos contextes. Il vaudrait notamment la peine de développer certaines des ressources allant habituellement de pair avec ces modèles, telles que des tests de dépistage ou des programmes d’intervention de palier 2 adaptés à notre langue et à nos plans d’étude. Des projets de recherche de la sorte sont actuellement en cours dans les cantons de Vaud et de Genève, sous la conduite du prof. P. Zesiger (unige) et de l’auteure du présent article. Il ne faut toutefois pas négliger les reconfigurations professionnelles et la formation continue que de telles approches supposent. Les services scolaires ou régions qui souhaiteraient réorganiser leur fonctionnement dans cette direction peuvent commencer avec des équipes de logopédistes, enseignant.e.s régulier.ère.s et enseignant.e.s spécialisé.e.s volontaires et avec le soutien de leur autorité respective.

Références bibliographiques

- Acosta-Rodríguez, V.M., Ramirez-Santana, G.M,, Hernández Expósito, S. & Axpe Caballero, A. (2020). Intervention in Syntactic Skills in Pupils with Developmental Language Disorder. Psicothema, 32(4), 541-548.

- Al Otaiba, S., Connor, C. M., Folsom, J. S., Wanzek, J., Greulich, L., Schatschneider, C., & Wagner, R. K. (2014). To wait in tier 1 or intervene immediately : A randomized experiment examining first-grade response to intervention in reading. Exceptional Children, 81, 11-27.

- Brown-Chidsey, R. (2007). No more « waiting to fail ». Educational Leadership, 65(2), 40-46.

- Burns, M. K., Jimerson, S. R., VanDerHeyden, A. M., & Deno, S. L. (2016). Toward a unified response-to-intervention model: multi-tiered systems of support. In S. R. Jimerson, M. K. Burns, & A. M. VanDerHeyden (Eds), Handbook of response to intervention: The science and practice of multi-tiered systems of support (pp. 719-732). New York : Springer.

- Burns, M. K., Appleton, J. J., & Stehouwer, J. D. (2005). Meta-Analytic Review of Responsiveness-to-Intervention Research: Examining Field-Based and Research-Implemented Models. Journal of Psychoeducational Assessment, 23, 381-394. de Chambrier, A.-F. & Dierendonck, C. (2022). Vers l’implémentation du modèle de Réponse à l’Intervention dans les systèmes éducatifs d’Europe francophone ? L’Année psychologique, 122, 301-337.

- Clarke, B., Doabler, C. T., Kosty, D., Kurtz Nelson, E., Smolkowski, K., Fien, H., & Turtura, J. (2017). Testing the efficacy of a kindergarten mathematics intervention by small group size. AERA Open, 3(2), 233285841770689–233285841770616.

- Doabler, C. T., Clarke, B., Kosty, D., Kurtz-Nelson, E., Fien, H., Smolkowski, K., & Baker, S. K. (2019). Examining the impact of group size on the treatment intensity of a Tier 2 mathematics

- intervention within a systematic framework of replication. Journal of Learning Disabilities, 52(2), 168–180.

- Desrochers, A. (2021). Les fondements de l’approche de la réponse à l’intervention appliquée à l’enseignement de la lecture et de l’écriture. Dans A. Desrochers (dir.), L’approche de la Réponse à l’Intervention et l’enseignement de la lecture-écriture (pp. 45-94). Québec : Presses de l’Université du Québec.

- Ebbels, S. H., McCartney, E., Slonims, V., Dockrell, J. E., & Norbury, C. F. (2019). Evidence-based pathways to intervention for children with language disorders. International Journal of Language & Communication Disorders, 54(1), 3-19.

- Fuchs, D., & Fuchs, L. S. (2006). Introduction to RTI: What, why and how valid is it? Reading Research Quarterly, 41(1), 93-99.

- Jitendra et al. (2021). The Effects of Tier 2 Mathematics Interventions for Students With Mathematics Difficulties: A Meta-Analysis. Exceptional Children, 87(3), 307–325.

- Lefebvre, P. (2021). L’orthophonie et la réponse à l’intervention en littératie. Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant, 173, 465-473.

- National Reading Panel (2000). Teaching to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction, Washington, DC : National Institutes of Health.

- Neitzel, A. J., Lake, C., Pelligrini, M., & Slavin, R. E. (2021). A synthesis of quantitative research on programs for struggling readers in elementary schools. Reading Research Quarterly, 57(1), 149-179.

- Sutherland, M., Kosty, D., Lesner, T., Hermida, J., Smolkowski, K., Doabler, C. T., & Clarke, B. (2023). Does Variability Within Tier 2 Mathematics Intervention Groups Affect Students’ Response to Intervention? Exceptional Children, 0(0).

- Tran, L., Sanchez, T., Arellano, B., & Swanson, L. (2011). A Meta-Analysis of the RTI Literature for Children at Risk for Reading Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 44(3), 283-95.

- VanDerHeyden, A.M., Witt, J.C., & Gilbertson, D. (2007). A multi-year evaluation of the effects of a response to intervention (RTI) model on identification of children for special education. Journal of School Psychology, 45, 225-256.

- Vellutino, F. R., Scanlon, D. M., Sipay, E. R., Small, S. G., Chen, R., Pratt, A., & Denckla, M. B. (1996). Cognitive profiles of difficult-to-remediate and readily remediated poor readers: Early intervention as a vehicle for distinguishing between cognitive and experiential deficits as basic causes of specific reading disability. Journal of Educational Psychology, 88(4), 601-638.

- Wanzek, J., Vaughn, S., Scammacca, N., Gatlin, B., Walker, M. A., & Capin, P. (2016). Meta-Analyses of the Effects of Tier 2 Type Reading Interventions in Grades K-3. Educational Psychology Review, 28(3), 551-576.

- Wanzek J. & Vaughn, S. (2007). Research-based implications from extensive early reading interventions. School Psychology Review, 36(4), 541–561.